平日の新幹線自由席、なぜ混雑する?その理由と基本の理解

ビジネス利用の集中と都市間移動のニーズ

平日の新幹線自由席が混雑する最大の要因は、ビジネス利用の多さにあります。 特に東京〜新大阪間は、日本のビジネス動線の中心であり、多くの会社員や営業職が出張や移動に利用します。 これにより、朝の通勤時間帯(7時〜9時)と夕方の帰宅ラッシュ(17時〜20時)は非常に混雑します。

また、のぞみ号のような速達タイプは本数も多く便利である反面、自由席はわずか3両ほどに限られており、競争が激化しやすいのが現実です。 利用者が多くても自由席の車両数は限られているため、座席の取り合いになるのは必然といえるでしょう。

つまり、平日であっても時間帯や列車の選び方によっては、週末よりも混雑度が高まるケースがあるのです。

曜日や路線による混雑パターンの違い

混雑には曜日ごとの傾向も見逃せません。たとえば月曜日と金曜日は出張や帰省が重なるため特に混雑しやすく、水曜日や木曜日は比較的空いている傾向にあります。 さらに、東海道新幹線と北陸新幹線では混雑の傾向が異なり、はくたか号はのぞみやひかりに比べて混雑が緩やかです。

東京〜博多間などの長距離利用者も多いため、昼以降や夜遅めの便では乗客の入れ替わりが少なく、途中から座るのが困難になる場合もあります。 このように、目的地や曜日、路線によって混雑の度合いが変わる点も、自由席利用時の注意点です。

事前に移動する曜日と路線の傾向を把握しておくことで、無駄なストレスを回避できるでしょう。

自由席・指定席・グリーン車の違いと自由席の特性

新幹線の座席種別には、自由席・指定席・グリーン車の3種類があります。 自由席は価格が安い一方で、乗車してから座席を確保しなければならず、混雑時には立ち席になるリスクもあります。 指定席やグリーン車に比べ、乗車前の安心感は薄いのがデメリットです。

ただし、自由席は「急な予定変更に強い」「短距離利用者が多いため回転が速い」などのメリットもあります。 そのため、あらかじめ時間帯を調整すれば、コスパよく快適な移動を実現することも十分可能です。

これらの特徴を理解して、自分のスケジュールや移動距離に最適な選択をすることが、混雑回避の第一歩となります。

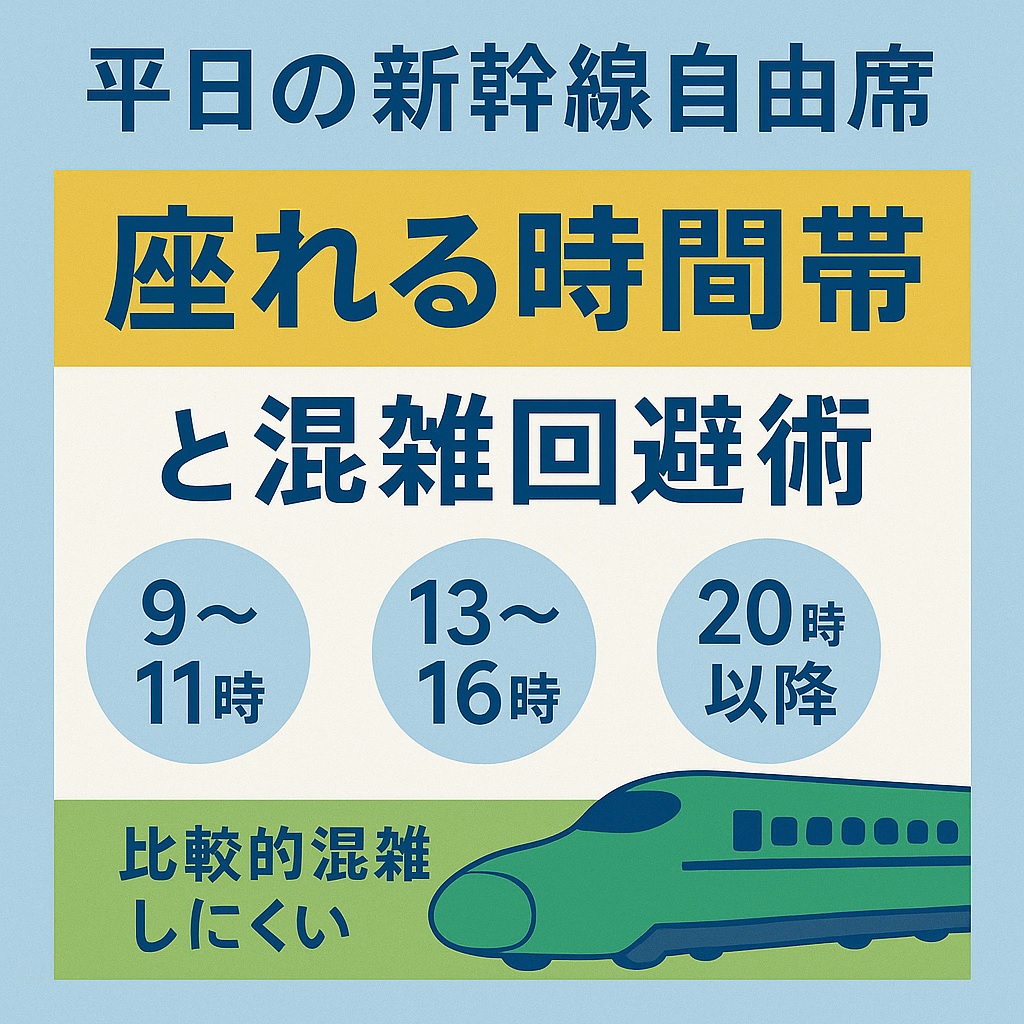

平日でも座れる!シニアにやさしい狙い目の時間帯と曜日の選び方

お昼の移動がゆったり快適、午後の時間帯が狙い目

新幹線で混雑を避けて座るためには、「午後の時間帯」がとてもおすすめです。 特に13時から16時ごろは、通勤の人も学生も少なくなり、車内は落ち着いた雰囲気になります。

シニアの方にとって、静かな時間帯は移動中に眠ったり、本を読んだりするのにも最適です。 また、昼食後の時間をうまく使って出発すれば、体にも負担が少なく、快適な旅ができます。

「混雑して立ちっぱなしになったら困る」という方でも、この時間帯なら座れる可能性が高いので安心です。

火曜日・水曜日・木曜日は比較的空いている

平日の中でも、火曜・水曜・木曜は混雑が少なく、シニアの方にとって移動がしやすい曜日です。 月曜日は出張の人が多く、金曜日は帰省や旅行の人でにぎわう傾向にあります。

そのため、できるだけ「真ん中の平日」に移動を計画すると、自由席でも座れる確率がグッと上がります。 たとえば「病院のあとにゆっくり移動」「平日に観光地を訪れる」など、日程を少し工夫するだけで、ずっと楽になります。

駅や車内でも、比較的静かで落ち着いた空間が保たれているため、人混みが苦手な方でも安心です。

朝の早すぎない時間や夜遅めも狙い目

早朝6時台や夜20時以降の新幹線も、混雑が落ち着いていることが多いです。 特に朝は始発に近い列車を選べば、自由席でも座れる確率が高くなります。

ただし、あまり早すぎる時間帯は準備が大変だったり、足元が暗かったりしてシニアの方にはやや不向きな面もあります。 そのため、7時半〜8時前後の早すぎない便を選ぶと良いでしょう。

夜の移動は空いていますが、到着が遅くなるとタクシーの手配や宿泊先でのチェックインなどに注意が必要です。 移動時間だけでなく、その前後の予定も含めて「無理のない計画」を立てることが大切です。

混雑を避けて座れる!シニアにおすすめの列車と車両選び

「ひかり」「こだま」なら座れる確率がぐんとアップ

新幹線には「のぞみ」「ひかり」「こだま」などの種類があります。 この中で、もっとも混雑しやすいのが「のぞみ」ですが、反対に「ひかり」や「こだま」は停車駅が多く、利用者が分散するため空いていることが多いです。

たとえば、「のぞみ」はビジネスマンに人気があり、朝夕はほぼ満席になります。 一方で、「ひかり」や「こだま」は時間にゆとりのある方に選ばれる傾向があり、座席に余裕があることも多く、シニアにはぴったりです。

目的地までの所要時間は少し長くなりますが、そのぶん混雑を避けて、静かに座って移動することができます。 「移動時間よりも、快適さを優先したい」という方には最適な選択肢です。

自由席のある車両をあらかじめ確認しよう

新幹線の自由席は、列車によって車両の場所が異なります。 たとえば「のぞみ」は1〜3号車が自由席ですが、「ひかり」や「こだま」になると1〜5号車まで自由席というケースもあります。

乗車前にどの車両が自由席かを確認しておくと、ホームでの迷いや移動の負担を減らせます。 駅の掲示板や、スマホのアプリ(JR東海の「スマートEX」など)でも簡単にチェック可能です。

また、駅構内は広くて移動が大変な場合もあります。あらかじめ車両の位置を把握し、できるだけ階段やエレベーターの近くを選ぶようにすると、乗車がスムーズになります。

端の車両や中間の車両は比較的空いていることが多い

自由席の中でも、比較的空いていることが多いのは「車両の端」や「中間」の車両です。 多くの人が「エスカレーターのすぐ前」など、わかりやすい位置に並ぶ傾向があるため、それ以外の場所に少し移動するだけで座席を確保できることもあります。

たとえば、1号車の一番端、または自由席の一番後ろの車両は、意外と狙い目です。 また、始発駅であれば、早めにホームに行って並ぶことで、ゆとりを持って座席を選ぶことができます。

「人が少ない場所をあえて選ぶ」だけでも、座れる確率が大きく変わります。 重たい荷物がある場合は、荷物置き場のある車両を事前に確認しておくとさらに安心です。

シニアにおすすめ!新幹線に乗る前の準備と混雑情報の確認法

事前に座席情報をチェックできるアプリやサイトを活用

出発前に「どの列車が空いているか」や「自由席は座れそうか」を調べておくと安心です。 最近は、スマートフォンやパソコンから簡単に情報を確認できるサービスが増えています。

たとえば「スマートEX」(JR東海)や「えきねっと」(JR東日本)では、空席情報をリアルタイムで見ることができ、混雑している便を避ける目安になります。 自由席の予約はできませんが、指定席の混雑具合を見れば、おおよその自由席の様子も推測できます。

スマホの操作に自信がない方は、駅の窓口や改札付近の職員さんに声をかけるのも良い方法です。 「どの列車が空いていますか?」と尋ねれば、丁寧に案内してくれます。

荷物はコンパクトに、座りやすい服装で

新幹線の移動では、なるべく荷物を少なくまとめるのがポイントです。 自由席では、荷物を置けるスペースが限られているため、大きすぎるバッグは通路や足元の邪魔になってしまうこともあります。

リュックやキャリーケースなども、できるだけ軽く、移動中に持ち運びやすいものを選びましょう。 また、長時間の移動では体が冷えたり疲れたりしやすいため、脱ぎ着しやすい服装や、クッション性のある靴がおすすめです。

ブランケットや小さな首まくらを持参すると、車内での時間がより快適になります。 シートの硬さが気になる方には、座布団を1枚用意しておくのも良い工夫です。

駅の設備をフル活用、焦らずスムーズに移動

新幹線の駅は広く、人も多いため、シニアの方には少し負担になることもあります。 そこで、エレベーター・エスカレーター・多目的トイレなど、駅の設備をうまく使うことが大切です。

たとえば、東京駅や新大阪駅などでは「構内マップ」を事前にチェックしておくと、スムーズにホームまでたどり着けます。 駅構内に設置された「案内板」や「係員」も心強い味方です。

また、改札からホームまでの距離は意外と長いため、時間には余裕をもって到着しましょう。 15〜20分前にはホームにいるようにすると、落ち着いて自由席の列に並ぶことができます。

指定席と自由席どちらが安心?シニアに合った選び方

指定席は安心感と快適さが魅力、長距離移動には最適

「必ず座れる」「乗る前から席が決まっている」――この安心感が、指定席の最大のメリットです。 特に東京〜新大阪のような長距離移動では、立ちっぱなしになる不安がない指定席の方が安心できます。

さらに、指定席には静かな車両や荷物スペースがあることも多く、ゆったりと過ごしたい方にぴったりです。 窓際や通路側など好みの席も事前に選べるので、トイレに行きやすい通路側を選ぶという工夫もできます。

料金は自由席よりやや高くなりますが、早めの予約や「シニア割引」「エクスプレス予約」などを使えば、割安で指定席が取れることもあります。

自由席は柔軟さが便利、短距離や空いている時間帯におすすめ

一方、自由席は「急な予定変更に対応しやすい」「乗りたい列車にすぐ乗れる」など、柔軟な使い方ができる点が魅力です。 短距離の移動や、空いている時間帯(昼過ぎや夜遅め)であれば、十分座れるチャンスもあります。

たとえば、東京から静岡までのように乗車時間が短い場合は、自由席でも十分に快適です。 また、「混雑状況を見てから決めたい」「空いている列車を狙って移動したい」といった方にも適しています。

ただし、混雑時間帯(朝7〜9時/夕方17〜20時)を避けることが自由席利用のコツです。

シニアには「混雑しない時間帯+指定席」の組み合わせが安心

移動に不安を感じる方には、混雑しない時間帯に「指定席」を組み合わせる方法がもっとも安心です。 たとえば、火曜日のお昼すぎに出発し、あらかじめ指定席を確保しておけば、ゆったりと快適な移動が叶います。

また、窓口や旅行代理店でチケットを購入する際に「座りやすい席をお願いします」と相談すれば、シニアに配慮した場所を案内してくれることもあります。

自分の体調や旅の目的に合わせて、「自由席にするか」「指定席にするか」を柔軟に選ぶことが、無理のない旅のコツです。

シニアの新幹線旅をもっと快適に!乗車中の過ごし方と注意点

座席ではこまめに姿勢を変え、足元の血流を意識

新幹線の移動中、長時間座っていると足がむくんだり、腰が痛くなることがあります。 特にシニアの方は血流が滞りやすいため、1〜2時間ごとに少し体を動かすことをおすすめします。

たとえば、座ったまま足首をゆっくり動かしたり、かかとを上げ下げするだけでも血の巡りが良くなります。 通路側の席であれば、立って軽くストレッチをしたり、トイレのついでに歩くのも効果的です。

乗車中に快適に過ごすためには、「厚手の靴下」「ネックピロー」「小さなクッション」などの持参も役立ちます。

静かに過ごしたいなら車両の選び方も工夫しよう

シニアの方にとって、周囲の音や人の動きが気になることもあるかもしれません。 そんなときは、比較的静かな車両や席を選ぶと快適さが大きく変わります。

指定席であれば、最後部の車両や「グリーン車」に近い場所は、騒がしさが少なく落ち着いた雰囲気です。 自由席なら、始発駅で早めに並び、端の座席や後方の車両を狙うと静かな場合が多いです。

また、耳栓やイヤホンを持っていけば、周囲の音を和らげて読書や仮眠に集中することもできます。

トラブルを防ぐためのちょっとした心構え

快適な旅を続けるためには、ちょっとしたトラブルへの備えも大切です。 たとえば、乗車中に気分が悪くなったときは、車掌さんや近くの乗客に遠慮なく声をかけましょう。

また、貴重品は小さなショルダーバッグなどで身につけておくと安心です。 荷物を網棚に置くときは、取り出しやすい位置を選び、必要なものは手元にまとめておきましょう。

もし到着後に歩く距離が長くなる場合は、駅での「車いすサポート」や「お迎えサービス」も利用できます。 駅の窓口で事前に申し込むと、スタッフが案内してくれるので、無理なく安心して移動ができます。

まとめ:シニアの快適な新幹線移動は“ちょっとした工夫”がカギ

混雑を避けるなら「時間帯・曜日・列車選び」が基本

シニアの方が新幹線で快適に移動するには、「混雑しない時間を選ぶ」ことが第一歩です。 午前9時〜11時、午後1時〜4時、または夜8時以降が比較的空いており、自由席でも座れる可能性が高まります。

また、火曜・水曜・木曜といった中日が混雑も少なく、落ち着いて移動できるおすすめの曜日です。 列車は「のぞみ」よりも「ひかり」や「こだま」の方が空いている傾向があるため、ゆったり座りたい方に適しています。

指定席・自由席をうまく使い分け、安心と節約を両立

長距離の移動や混雑しそうな時間帯は「指定席」、短距離や空いている時間は「自由席」など、状況に応じて使い分けることが快適さにつながります。 自由席でも混雑回避のコツを押さえれば、料金を抑えながら快適に移動できます。

また、「エクスプレス予約」や「えきねっと」などを使えば、シニア割引やネット限定の安い指定席も予約可能です。

乗車前・乗車中のちょっとした工夫で旅が快適に

荷物は軽めにまとめ、事前に乗る車両や駅構内をチェックしておくと、当日の移動がグッと楽になります。 乗車中は体をこまめに動かし、静かな車両や座席を選ぶことで、ストレスなく移動できます。

そして何より、「無理をしない」「ゆったりとした気持ちで行動する」ことが、シニアの新幹線旅を成功させる秘訣です。

次の旅も、安全に、快適に

「座れるか不安で移動が心配…」そんなお悩みも、今回ご紹介した工夫を取り入れれば、きっと解消できるはずです。 ご自身の体調や予定に合わせた移動を心がけて、次の旅も安心して楽しんでください。

新幹線は、工夫次第でどなたでも快適に使える交通手段です。ぜひ、ご自身のペースで、豊かな移動時間をお楽しみください。

コメント